7月26日,世界人工智能大会(WAIC)在上海拉开帷幕。作为全球人工智能技术的风向标,本届大会汇聚了来自全球30多个国家的顶尖企业与研究机构,共同探讨人工智能的前沿突破与产业变革。北京人形机器人创新中心(简称“北京人形”)携全国首个工业“多本体、多场景、多任务自主协同作业”实战演示亮相,意味着其今年3月发布的“慧思开物”,在分布式具身智能体系统能力方面已经实现了全面升级。

北京人形机器人创新中心携全国首个工业“多本体、多场景、多任务自主协同作业”实战演示亮相WAIC

当前,具身智能仍停留在“单场景、单任务、单构型”的早期阶段。行业亟需一套通用、可扩展的平台,支持多构型机器人在复杂真实环境中的应用。北京人形此次带来的多个工业场景具身智能体协作展示,是业内首个实现了公开真机演示的多具身智能体协作应用,具备重要突破意义。该系统基于通用具身智能平台“慧思开物”构建,具备跨本体兼容、任务异步协同自主调度,实现了真正意义上的“一脑多机、一脑多能”。这也标志着具身智能正从实验室走向产业化,为实际应用提供了可落地、可复制的路径。

同时,这一系列具身智能体能力也正应用于北京人形的明星产品“天工”上,持续推动其技术进化与实际应用拓展。在WAIC展区,“天工”通过一段段精彩舞蹈获得了现场观众们的广泛认可。秀“动感舞蹈”是对人形机器人全身运动控制能力的集中展示,全尺寸的人形机器人跳舞,因为身高和体重的增加会导致整体难度呈指数级增长,想要顺利完成全身协同的复杂动作难度极大。而“天工”现场流畅协调的舞蹈动作,则充分体现了其在全身协调性和动态控制能力上领先的技术实力。此外,“天工”还搭载双电池快换电系统,具备长时间续航能力,综合能效指标达到国际领先水平,双臂末端稳态负重更大,未来可在工业场景、物流场景中完成各种精细操作类任务。在8月8日即将开幕的2025世界机器人大会上,全新升级的“天工”还将重点展示其具备占据网络环境感知的自主导航能力和全身控制的自主操作等核心技术,加速人形机器人在实际场景中的规模化落地。

北京人形的明星机器人“天工”在WAIC展区被观众围观

通用具身智能平台调度多个智能体,实现全国首次全自主多本体协作任务链

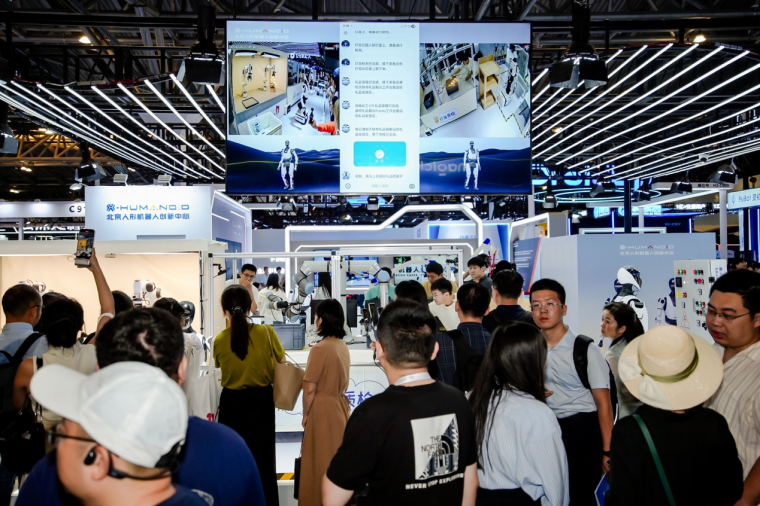

北京人形在WAIC展区呈现了一条完整的工业场景任务链:在通用具身智能平台“慧思开物”的统一指挥下,各智能体机器人自主相互通报进展、沟通工作,电控柜操作区模拟精细操作,灯泡质检线完成工业检测,物品封装区执行封装作业,机器人穿梭于三个场景之间,完成搬运工作。系统通过分布式具身智能体架构,在四个机器人本体上部署了“电工大师”“搬运工”“质检员”“封装助手”四个任务执行智能体,同时在云端部署了任务调度智能体,负责接受指令和整体任务调度,将子任务分发给四个机器人协同完成,现场多个智能体共同构建起一个高效的“任务执行网络”。而操作员只需在“慧思开物”App上发送“开始”指令,观众便能在大屏幕上见证从任务下发到多个机器人协同完成全链路操作的全过程,直观感受到智能机器人在各类复杂场景的落地应用。

“慧思开物”App在现场实时演示,观众能从大屏幕上直观看到从任务下发到多个机器人协同操作的全过程

在常见的智能体工作流中,同一时刻仅有一个或部分智能体被激活,只能支持同步工作流,而“慧思开物”系统让所有智能体都处于活跃异步协作状态:机器人根据任务优先级与自身状态自主执行任务,能够像人一样通过自然语言而非程序代码相互沟通,完成后触发下一阶段协作流程,实现真正意义上的“机器决策机器”。多具身智能体异步协作,要求系统具备实时多任务并发处理能力,包括带优先级的多任务插入、暂停、恢复。相比同步工作流,对整体系统提出更高级别的挑战。每个智能体机器人都配备独立的大脑与小脑,使得它们既可以完全独立工作,同时可以协同作业,具备从认知到执行的全链条能力,构筑起支持未来多场景泛化、跨机器人协同的核心技术底座。

正因如此,观众才得以在展区近距离感受到各构型机器人丝滑流畅的工业作业流程。而这背后,是北京人形研发团队在分布式具身智能体系统、多模态操作VLA大模型、视觉理解、空间感知、复杂任务理解、任务精准拆解、工具调用、双臂协作、自主纠错、实时重规划执行等关键技术上的持续进化和集中展现。

在电控柜操作区,接收到“慧思开物”的指令后,机器人自主完成开柜、点按旋钮、合闸等多工序的灵巧作业。这些看似简单的操作背后,是 35 自由度机器人系统与接触密集型长任务双臂灵巧手协作VLA(视觉-语言-动作)模型的技术结晶。在电力检修场景下,机器人需要应对长任务误差累积、电气操作逻辑和密集元件接触等复杂挑战。

机器人在电控柜操作区自主完成开柜、点按旋钮、合闸等多工序的灵巧作业

为攻克这一难题,研发团队基于多模态感知系统,采集高质量人工演示数据,开发了基于视觉-触觉-动作模型的双臂-手灵巧操作算法。针对当前机器人无法准确完成长程任务的挑战,采用基于关键帧的多任务串联与预测算法,有效降低误差累积;通过任务自纠错机制,模型可根据电气信号自动判断操作是否完成;结合指尖触觉特征提取,模型能精准感知接触变化,有效应对旋钮和空气开关等复杂元件的应力突变。与主流的单模态感知系统和传统模仿学习相比,这一方法能够显著提升任务成功率至90%以上。机器人凭借这些技术能够实现多场景适应和智能决策,在保障作业安全的同时,推动电力行业智能化升级,减少高危人工操作。

电控柜通电后,灯泡质检区启动的双机协同流程则是更具挑战的柔性展现。机器人从货架抓取灯泡箱体并精准搬运至指定位置,机械臂已同步被唤醒,启动“抓取-插装-点亮-质检-分拣”的标准化作业,视觉传感器结合多模态大模型完成光效检测,实现对灯泡好坏的判断并规划好下一步操作。

灯泡质检区机的机器人根据检测光效和细微特征,实现对每一个灯泡的自主判断和分拣

整个过程中,机器人基于三维环境感知,实现双机械臂自主规避障碍、动态规划抓取与操作轨迹;结合力位混合控制技术,末端执行器能够灵敏调整力度和位置,确保插装过程平稳且对灯泡无损伤,高精度视觉定位系统同时确保对灯泡的精准定位。此外,机器人通过VLM场景理解能力,能根据检测到的光效和细微特征,实现对每一个灯泡的自主判断和分拣。在“慧思开物”通用具身智能平台的调配下,系统可自主规划流程,灵活调用传感器与工具,实现多设备协同与任务快速重组,为“柔性自动化工厂”提供了高效、可扩展的方案。

在物品封装区,基于北京人形自研的端到端VLA模型,实现了业内领先的实时纠错双臂协同流畅操作。机械臂执行物品封装与二维码贴合任务,现场引入了灯光变化、物品位置更换等复杂扰动,以模拟真实场景下的动态环境,系统仍能自适应处理干扰,稳定完成各项操作,真正做到了“使命必达”。最终由机器人在展区中自主穿梭,完成各项物品搬运。

这得益于“慧思开物”的中控决策模块所融合的自研VLA模型赋予了机器人快速的动作预测与下发能力,确保各环节操作流畅。在外部光线干扰下,机器人容易出现动作失误或异常。对此,研发团队利用特征提取能力和数据生成方案,有效解决现实场景中经常出现的灯光干扰问题;同时,通过异步推理大幅提升了推理速度,使整个模型具备出色的环境适应性与执行鲁棒性。面对突发干扰,它可实时感知任务状态,自主完成策略调整与纠错,确保操作稳定且准确。以二维码贴合环节为例,该模型能够像人类一样理解物品袋的当前姿态,快速预测并下发合适动作,使机械臂完成转向与调整,并将二维码准确粘贴到位。相比传统机器人依赖稳定环境的运行模式,该架构通过在非结构化场景中的验证,在动态条件下展现出更强的任务完成能力和环境适应性。

物品封装区,双臂协同流畅操作,精准完成二维码贴合与物品分发

全身运动控制与数据赋能,构筑人形智能新底座

展区另一侧,人形机器人“天工2.0”正伴随动感音乐节拍“舞力全开”,流畅协调的舞姿瞬间点燃现场气氛,成为引人驻足围观的焦点。舞蹈过程中,它全身多达42个自由度的关节协调统一,指尖的轻巧灵动、手臂的高速流畅、躯干的沉稳摇曳,无一不展现其高动态全身协调控制的先进性和稳定性。

天工2.0身高约173cm,体重约73KG,更大的重量和更长的肢体意味着更大的运动惯性和力矩变化,动作控制更需快速精准的实时运算与稳定响应;而42个高自由度的动态联动,则考验系统多关节协同、实时规划与抗干扰能力的极限。高速舞动中,天工2.0凭借下肢的大运动范围与高扭矩、上肢的精准控制和躯干的灵动姿态,实现了全身重心的持续稳定和高动态平衡控制。除了在运动控制与系统协同方面的精彩表现之外,更长的续航能力、更灵活的上肢操作,也为天工2.0未来广泛应用于工业场景、物流场景提供了坚实基础。

“天工”在展区“舞力全开”,流畅舞姿点燃现场气氛

值得一提的是,今年4月在北京亦庄半程马拉松中以2小时40分42秒创造世界纪录的冠军机器人“天工Ultra”也惊喜亮相,吸引了大量观众与其打卡合影。

支撑这套系统运行的数据基础同样令人瞩目。在现场的数据采集区,观众可以体验北京人形自研的同构臂遥操作真机和仿真天工的实时演示,操作员的每一个动作都能被真机和仿真机器人精准复现和完整记录,这种高动态、高保真的数据采集为算法训练提供了宝贵素材。配合北京人形自研数据采集平台,完整呈现了从虚实结合的数据获取到模型训练的全链条技术能力。这些数据不仅支撑了算法的快速迭代,更为行业标准化发展奠定了坚实基础。北京人形发布的RoboMIND数据集已累计下载使用超4万次,成为具身智能研究的重要开源资源。

同构臂遥操作真机和仿真天工实时演示,精准复现操作员的动作

作为国家级创新平台,北京人形正在构建的不仅是技术平台,更是整个产业生态的底层架构。

从竞技舞台到未来场景:开启人机共融时代

工业场景“多本体、多场景、多任务自主协同作业”能力的突破预示着具身智能正在从“展示型”向“应用型”演进。北京人形的这次亮相不仅完成了对具身智能技术能力的全面检阅,也为工业制造的智能化升级提供了全新路径。

当展馆内最后一个任务指令完成,所有机器人自主、有序地返回待机位置时,现场观众见证的已不仅是一场技术演示,更是一个标志性的时刻——在这个智能制造的新时代里,机器人将不再是孤立的工具,而是能够相互协作、主动适应的智能伙伴。

| 比亚迪叉车的“阳谋”:三年磨一剑,以科技创新突围! |

| 2026-01-30 16:18:12 |

| 守住司机“钱袋子” ,运满满提示司机警惕脱离平台线下交易 |

| 2026-01-29 17:43:24 |

| 马年送安康 大件选德邦丨德邦快递医药运输专业方案守护健康团圆年 |

| 2026-01-29 17:38:14 |

| 中国重汽市值突破千亿,多增长引擎驱动业绩估值“双击” |

| 2026-01-29 17:32:17 |

| 联邦快递发布最新调查报告:环境可持续性是中国企业搭建供应链的必备要素 |

| 2026-01-28 17:29:40 |